| World > Africa > Democratic Republic of the Congo | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Franco et O.K. Jazz (1956-89) | ||||||||||||||||

|

'Pepe' Ndombe Opetum, vocal(1975-) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

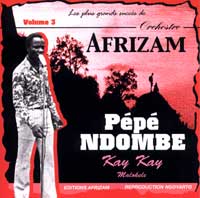

PEPE NDOMBE |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

LES PLUS GRANDS SUCCES DE ORCHESTRE AFRIZAM VOL.3 |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| TPOKジャズが、若手ミュージシャンのある種の実験工房として機能しだしたのは、結成20周年をむかえる70年代なかばごろからである。このシステムを採ったおかげで、TPOKジャズは絶えず新しい要素をとりこみながら、時代の流れに応じたサウンドをつくりつづけることに成功した。このフランコ工房の第1期生に“ぺぺ”ンドンベ・オペトゥム 'Pepe' Ndombe Opetum がいた。 ンドンベを最初に見出したのは、若い才能の発掘にかけては天才的な嗅覚の持ち主であったタブ・レイ・ロシュローである。いきさつはこうだ。 ロシュローとアフリカン・フィエスタ・ナショナルは、67年末のモブツ大統領夫妻主催によるニューイヤー・コンサートでの大失態がもとで謹慎処分を受けてしまう。仕事ができなくなったサム・マングワナ、ガヴァノ、ボカサ、ミシェリーノらおもだったメンバーはいっせいにグループを脱退。謹慎が解けてグループ再建にのり出したロシュローの目にとまったのが、シュペール・フィエスタ・ド・キクウィットのシンガーだったンドンベである。同期にはギターのアッテル・ムブンバ Pierre 'Attel' Mbumba、ロカッサ・ヤ・ムボンゴ Lokassa ya Mbongo らがいた。 ところが、アフリザ・アンテルナショナルと改名してまもない71年、ギャラの長期未払いがもとでメンバーが大量離脱。その翌年、ンドンベもグループを脱退している。このときいっしょに辞めたサックス奏者エンポンポ'Deyesse' Empompo Loway、ギタリストのアッテルらと結成したグループがオルケストル・アフリザム Orchestre Afrizam である。 アフリザムの音源は長いことCD化されていなかったが、2003年になってフランスのンゴヤルト・レーベルからンドンベの名義で一気に3枚が復刻リリースされた。 色ちがいなだけで表紙のデザインがおなじ第1集 (NG089) と第3集(本盤)はすべてアフリザムの音源。JB風ポーズのンドンベが表紙の第2集(NG091) は、アフリザム、オタンティシテ・マキナロカ Authenticite Makinaloka、ゾン・ジン・ペルソネル Zong Zing Personnel の3つのグループの音源からなっている。 マキナロカはアフリザムの後身とされるまぼろしのグループで、ンドンベがTPOKジャズに加入する直前の75、76年の録音とみていいだろう。マキナロカの5曲は'IKE IKE 20e SIECLE' のタイトルどおり、ザイコ・ランガ・ランガ流のイケイケ路線で標準以上の出来だが、飽きの来やすいサウンドであるのもたしか。なお、アフリザにいたギタリスト、ディノ・ヴァングの名義のアルバム"KIN NOSTALGIE"(B.MAS BMP 03)には、マキナロカの演奏が5曲(1曲はシングルのAB面にまたがることからじっさいは4曲)収められている。 エウェンズの資料によると、ンドンベはフランコが世を去る89年までずっとTPOKジャズにいたことになっている。しかしじっさいは、遅くともマングワナとエンポンポの3人でティエール・モンド・コオペラシオンをはじめた83年までにいったんTPOKジャズを辞めている。1曲だけ収録のゾン・ジン・ペルソネル Zong Zing Personnel は、エンポンポらしきソプラノ・サックスが聞こえるし、音の感じからしてこの前後のレコーディングだと思う。 今回、これら一連のアルバムではじめてアフリザムの音楽を聴いてみての印象はというと、まったくつかみどころがないということ。 この“つみどころがなさ”は、師匠ロシュローゆずりの“まったり感”から来ている。とくに最初期の音源と思われる第1集での、スネア・ドラムに代表される締まりのない音とのらりくらりした展開は、まさしくバナ・アフリザ。そして、なによりもンドンベのクニャクニャした軟体動物のような歌い方はロシュロー直系でなくてなんであろう。 これはかならずしも否定的な意味合いでいっているのではない。ロシュロー系“まったり感”は、欧米流ポップスの起承転結のある通時的な構造を拒否したところにある。極論すれば「いま・ここ」があればよく、そこにメリハリやドラマティックな展開など不要なのである。それはリニアな進化論の拒否である。そうなるとマンネリは必然だが、それは悪いこととはされない。 と理屈ではこうなるが、すっかり欧米流時間感覚に慣らされてしまったわたしにはやっぱりキツイものがある。が、これはこれで味わい深い。 いまひとつの“つみどころがなさ”は、音楽スタイルのそれである。 アフリザムの活動期間はせいぜい4年程度だと思うが、この間、かれらはさまざまなスタイルを試みている。ロシュロー系、ザイコ系、R&B系、ラテン系などの要素が一貫性なく入り組んでいるのだ。だから「アフリザムはどんな音楽か」と問われれば、上のいずれでもあると答えるのが正しい気がする。 それでもあえていうなら、この3枚を例にとると、第1集はロシュロー系、第2集はザイコ系、そして本盤はR&B系ということになろうか。 第1集でのギターはドクトゥール・ニコ・スタイルだったのにたいし、この第3集ではカッティングがかなりファンクっぽくなってきている。これはリード・ギターがアッテルからバタ・モンバッサ Vata Monbassa に代わった影響か。 また、スネア・ドラム中心の貧弱なリズム・セクションから、ドラム・キットやコンガに代わったことで、リズムが複雑化しメリハリあるグルーヴが生まれた。さらに、エンポンポの孤軍奮闘の感さえあったホーン・セクションにトランペット隊が加わったことでサウンドに厚みとファンキー度が格段にアップしている。 10分近い演奏がザラだったマキナロカとはことなり、全13曲、大半が5分台と比較的みじかめ。全体の質感といい、このへんがR&B系といいながら、70年代前半のアフリザによく似ているところだ。 これらのなかで、とくにおもしろいと感じたのは、湿気を帯びたンドンベのヴォーカルとファンキーでキレのよいギターとのコントラストが絶妙なンドンベ作の'KAY KAY' と、ファルセット・ヴォイスとホーン・セクションがやけにソウルフルなエンポンポ作の'MALOKELE' の2曲である。 しかし、ベスト・ナンバーはなんといっても'MASINGENE' に尽きる。 ゆったりしたギターリフにのせて、なんとなくマリアッチ風なトランペットのリフレインがつづき、そこに男っぽいやさしさにあふれたヴォーカルがシンプルなメロディをくり返す。まもなく、いきなりテンポアップして、コーラスとトランペット隊の応酬がはじまる。そこへ耳をつんざくメタリックなギターが乱入。トランペット隊のブレイクをはさんで、トランペットとサックスとが矢継ぎ早にスリリングなヴァース交換をおこなう。なかでもフリージャズばりのフリーキーなトーンを発するサックスが最高だ。木管楽器ならいざしらず、金管楽器でここまでラディカルに攻め抜いた例は、コンゴ〜ザイール音楽ではほかに知らない。 できることなら、'MASINGENE' の路線を推し進めてもらいたかったところであるが、その後、アフリザムはザイコ革命のあおりでギター中心のサウンドに移行してしまったようだ。アフリザムのギターバンドへの進化型がマキナロカだったのか。しかし、結成まもない75年(76年?)ごろ、メンバーがそろって離脱するにおよんでンドンベはグループの存続を断念。フランコの誘いに応じてTPOKジャズへ身を投じる。 最後に後日譚をすこし。 述べたように、ンドンベは83年にはいったんTPOKジャズを辞めている。しかし、フランコ最晩年の88年にひさびさにカムバックして、33回転マキシ・シングルとして'ANJERLA' と'TAWABA' の2曲を発表する("LE GRAND MAITRE FRANCO ET LE TOUT PUISSANT O.K.JAZZ" (AFRICAN/SONODISC CD 8475) 収録)。この2曲がザイールのヒットチャートをにぎわせたころ、フランコはすでにステージに立てる状態ではなかった。 |

||||||||||||||||

|

(5.5.04) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||